„Und alles fragt, wie ich Berlin denn finde? / Wie ich es finde? Ach, ich such es noch!“1

„Jubiläumsmappe – 175 Jahre Verein Berliner Künstler“

eine Graphikmappe, kommentiert von Volkhard Böhm

Anlässlich des 175. Geburtstages des „Vereins Berliner Künstler“ (VBK) starteten zwei Mitglieder – Andrea Streit und Tine Schumann – eine Ausschreibung für eine Graphikmappe. Diese stand unter zwei Prämissen: Die Graphiken für diese Mappe sollten ausschließlich in den klassischen Drucktechniken – Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck und Durchdruck – entstanden sein und es sollten nicht mehr als sieben TeilnehmerInnen werden.

Sieben Künstlerinnen und Künstler – Andrea Streit, Tine Schumann, Claudia Hartwig, Michael Augustinski, Michael Otto, Peter Schlangenbader und Hans Stein – sind es dann letztendlich auch geworden und sie legten Anfang des Jahres die „Jubiläumsmappe – 175 Jahre Verein Berliner Künstler“2 vor, eine eindrucksvolle Zusammenstellung in den klassischen druckgraphischen Techniken, beruhend auf verschiedensten bildkünstlerischen Auffassungen und von unterschiedlichster stilistischer Ausdruckskraft. Es sind Künstlerinnen und Künstler, die mehreren Generationen angehören und von unterschiedlicher künstlerischer Herkunft geprägt sind. Alle haben schon ein eigenständiges künstlerisches Werk vorgelegt und arbeiten teilweise mit mehreren Techniken. Die meisten sind Maler-Graphiker, zwei – Tine Schumann und Claudia Hartwig sind auch Objektkünstlerinnen.

Das Bemühen um eine Popularisierung der Druckgraphik ist heute wichtiger denn je, führt sie doch aus verschiedenen Gründen seit Jahren nur noch ein Schattendasein in der bildenden Kunst der Gegenwart unseres Landes. Ernüchtert muss man feststellen, dass es in Deutschland im Bereich der Original-Graphik eine deutliche Kaufzurückhaltung und mittlerweile auch Unkenntnis über das spezifische Wesen dieser Kunstform gibt. Während in anderen Ländern nach wie vor diese Art von Kunst, selbst wenn sie in Auflagen von Tausenden Exemplaren vorliegt, gesammelt wird, gibt es diese Sammelkultur hierzulande immer seltener. Umso verdienstvoller ist es, dass sich der VBK anlässlich seines Jubiläums durch die Initiative dieser sieben Künstlerinnen und Künstler an das Unterfangen einer Graphikmappe wagt.

Claudia Hartwig

Claudia Hartwigs3 Farbholzschnitte faszinieren durch den lasierenden Übereinanderdruck der Farben und Stöcke, die von zart sensiblen lichtdurchfluteten bis zu farbenfrohen dramatisch-eruptiven, aber immer dynamischen gegenstandslosen Bildwelten führen. Inspiriert durch eine Peru-Reise im Jahre 2006 fanden ein Gefühl für Weite und eine neue Leichtigkeit Eingang in das Schaffen der Objektkünstlerin, Malerin und Graphikerin. Hinzu kommt für die Graphik die Kenntnis der japanischen Holzschnittkunst, angewendet auf den Druckstöcken des leicht zu bearbeitenden Lindenholzes mit seiner zarten Maserung und mit einem zarten bis lasierenden Farbauftrag. Sie gehen aus von Vorzeichnungen, die eigentlich mehr Ideenskizzen sind, da sie im Schaffensprozess beim Schneiden der einzelnen Druckstöcke, durchaus auch bis hin zur „Verlorenen Form“, intuitiv erweitert, verändert und fortgesetzt werden. Schon diese Ideen sind meist bis ins Gegenstandslose getrieben, können aber auch realistische, etwa florale Ausgangsszenarien haben, die ebenfalls bis zur Gegenstandslosigkeit abstrahiert werden. Einzelne Formen erhalten im Zusammendruck des fertigen Kunstwerkes wieder realistische Anklänge an pflanzliche oder skulpturale Figürlichkeit.

Ihre Farb- und Formwelten, in denen meist die Grundfarben Rot, Gelb, Blau und die Mischfarbe Grün dominieren, haben auch etwas Träumerisches mit ihrer tänzerischen Bewegtheit in melancholisch-nachdenklichen bis dramatischen Stimmungen. Beides finden wir in ihrem Mappenblatt „Lachende Wogen“, die Ruhe in der geschlossenen Fläche mit dem zarten Blau, die nur leicht durch die diffizile Holzmaserung bewegt wird, und die Dramatik der aus der geschlossenen Grünfläche sich entwickelnden blauen, gelb zugespitzten sich überschlagenden Wogen. Die Künstlerin liebt poetische Bildtitel, die ihre Werke aufschlussreich begleiten, aber auch persiflieren können. Letzteres trifft hier wohl zu.

Tine Schumann

Tine Schumann4 dagegen spürt in ihren dramatischen Radierungen und klein- bis großformatigen Tuschezeichnungen, in der Darstellung von Polizisten in voller Schutzmontur im Einsatz und immer wieder von Hunden, die sie oft porträthaft groß ins Bild setzt, dem Animalischen nach, das im Wesen beider vorhanden ist und im Menschen wie im Tier freigesetzt werden kann. Die Beschützerfunktion, beiden eigentlich eigen, kann sich ins Gegenteil verkehren. Dann werden sie zu Angst, regelrecht Furcht einflößenden Geschöpfen, voller Aggressivität und Gewalt. Der Hund wird vom herumtollenden Spielgefährten und Beschützer zum „Höllenhund“ und der Polizist, der Mensch, zur Kampfmaschine. Das ist das Betörende und Verstörende in den Bildern der Künstlerin.

Dieses Angstpotenzial erhebt die Künstlerin in ihren dem Hyperrealismus nahestehenden Bildern zur Metapher für ein allgegenwärtiges Angstgefühl im großstädtischen Leben und Erleben. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass nun als drittes Wesen der Rabenvogel, die Krähe, zunehmend Eingang in ihre Figurenwelt findet, wie eine dunkle unheilvolle Wolke in den Tuschebildern oder als zupackendes, vom Himmel herabstoßendes Wesen in den Installationen, gilt der Rabenvogel doch von Alters her als Unglücksbringer, ja als Bote des Todes. Diese Erweiterung verdeutlicht die Symbolträchtigkeit der Bilder Tine Schumachers: Alles kann sich ins Gegenteil verkehren, nichts ist sicher. In ihrer Radierung „Rastlos“ für diese Mappe spitzt sie ihr Thema noch weiter zu. Der schwarze Rabenvogel, der sich im Sturzflug auf die weiße Taube stürzt, ist nicht einfach die Beschreibung eines Ereignisses aus dem Tierleben. Es ist die symbolträchtige Aussage der allgemeinen und allgegenwärtigen Gefährdung von Hoffnung und Frieden, die von der Taube symbolisiert werden. Das ist die Botschaft ihrer Bilder.

Andrea Streit

Es sind Untersichten aus den Straßenschluchten des großstädtischen Raums auf die aufsteigenden Häuserfassaden, die die Bilder von Andrea Streit5 anfangs zeigten, eine Art Anatomiebild der Großstadt. Hineingewoben waren aus einzelnen Fenstern blickende Gesichter. Das menschliche Gesicht aber, mit seiner Physiognomie ist es, das sie bei der Herausbildung eines neuen Gestaltungswillens als Ablenkung begreift. Ihr geht es zunehmend um die Verallgemeinerung des Menschenbildes, um das gruppen- bis massenweise Auftreten in der Großstadt, um die fast gleichgeschalteten Bewegungsabläufe darin. Dafür wählt sie extreme Bildsichten auf Menschen und Szenen. Meist ist es die kühne Verkürzung in der konsequenten Verwendung der Vogelperspektive von schräg oben zur Steigerung der figürlichen Dimension. Als Betrachter wird man wie in einem Sog hineingezogen in eine immerwährende Bewegung und bleibt doch auch Beobachter. „Wir sahen in der Enge / Unzählig: Menschenströme und Gedränge, …“6

Immer sind es Bildausschnitte aus einer sich scheinbar fortsetzenden Szenerie. So erzählt sie in Momentaufnahmen die Geschichte vom An-Kommen, mehr noch vom Weg-Gehen. Auch da, wo sie den Betrachtenden Menschengruppen frontal entgegen schreiten lässt, hält sie lediglich die unteren Körperhälften fest. Das Interesse an Plastizität und Bewegung dominiert immer mehr die Gemälde, Holzschnitte, Radierungen und Lithographien. Durch die Verkürzung und Zuspitzung der Proportionen der Agierenden erhalten diese trotz der sparsamen Darstellung eine eigenwillige Dynamik, statuarische Gelassenheit, monumentale Strenge und betonte Sachlichkeit. Nur die Figur, der Mensch in der Bewegung, ist wichtig, wird ähnlich in der Form wie von sogenannten „Cutouts“ hervorgehoben, die Umgebung wird nur farblich definiert, etwa als Straßenasphalt oder Strand. Und wie bei Tine Schumann gibt es auch bei Andrea Streit diese Doppeldeutigkeit. Das „Schreiten“ kann bei ihr Ausdruck von Freude, Gemeinsamkeit sein, aber auch trotz einheitlicher Merkmale Vereinzelung bedeuten, und es kann, beim gleichmäßigen Schreiten, zum Marschieren, zu etwas Bedrohlichem werden. Gerade die Darstellung von Menschenmassen im gleichmäßigen Voranschreiten bekommt bei den Bildern von Flüchtlingstrecks, die uns in dieser Zeit in den Medien, aber mittlerweile auch im eigenen Leben begegnen, noch einmal eine größere Dimension. Gleichzeitig gemahnen sie uns aber auch an unsere eigene Verantwortung, an die Verantwortung eines jeden. Egal wie und wohin wir uns bewegen, und sei es der Sonne entgegen, wie in ihrem Mappenblatt „Der große Aufbruch“, wir ziehen einen dunklen Schatten hinter uns her. Die vermeintlichen und tatsächlichen Alltagsbeobachtungen werden von der Künstlerin, da sie den Bildraum nicht in konventioneller Weise in das Bild hinein, sondern von oben nach unten eröffnet, durch diese Schattenbildung und die stürzenden Perspektivlinien in eine eigenwillige Spannung von Irrealem und Realem getrieben. Ihre Bilder sind so auch Gleichnisse für irdisches Leben, in dem Nähe und Ferne vorhanden sind.

Michael Augustinski

In Michael Augustinskis7 Bildern dominiert in einem expressiv verschränkten Bildaufbau mit geschlossenen und offenen Formen eine tiefschwarze, kraftvolle und vehemente Linienführung mit einem ebenso expressiven Zeichenduktus.

1910 waren die Mitglieder der Künstlergemeinschaft „Brücke“ schon der „Neuen Sezession“ beigetreten, 1911 zogen endgültig nach Berlin. Sie brachten ihre Motive, so die Akte mit den Moritzburger Teichen, mit und führten diese in das Großstadtleben der 1920er Jahre ein. Und die Motive sind hier geblieben. In Michael Augustinskis Mappenblatt „Mädchenspaziergang mit Hund“ tauchen sie wieder auf. Dazu kommt der Hund, kaum erkennbar im nächtlichen Dunkel. Hier ist er, „der“ Begleiter von drei (auch das Urteil des Paris kommt einem in den Sinn), unbekleideten/unbegleiteten Mädchen durch das Dunkel der Nacht, hier wohl möglich als Symbol für Treue.

Mit seiner expressiven Gestaltungsweise, den stürzenden Linien und Perspektiven steht Michael Augustinski in der Tradition der Brücke-Künstler. Die Bilder, oft nachtdunkel, strahlen eine hohe Intensität, aber auch eine melancholische Grundstimmung aus. Es sind Genreszenen von Spielsalons und Nachtcafés, Porträts, Akten, Interieurs, ländlichen Gegenden am Rande der Städte – „… dörflich, döst Berlin, das Ungetüm“8 – bis hin zu den Landschaften Bulgariens, Rumäniens oder auch Südungarns und dem Leben dort. Die Motive aus dem Zirkus- und Zigeunerdasein haben hier ihren Ursprung als Sinnbilder ursprünglichen Lebens und scheinbar ungebundener Freiheit, Sinnbild auch für das Streben nach innerer Ungebundenheit des Künstlers selbst. Dabei bleibt Augustinski immer dicht an der Figur.

Das Graphische in der Dominanz der Linie prägt seine Zeichnungen und Graphiken, aber auch die Malerei. Faszinierend ist die samtige Farbigkeit in den Radierungen – Aquatinten und Farbradierungen –, die er durch tiefes Ätzen und ein diffiziles Aquatintakorn erreicht. In den Farbradierungen beschränkt er sich auf wenige, kräftige und kontrastiert eingesetzte Farben. Dominierte bis Ende der 1980er Jahre die Druckgraphik, widmete er sich danach verstärkt der Malerei.

Michael Otto

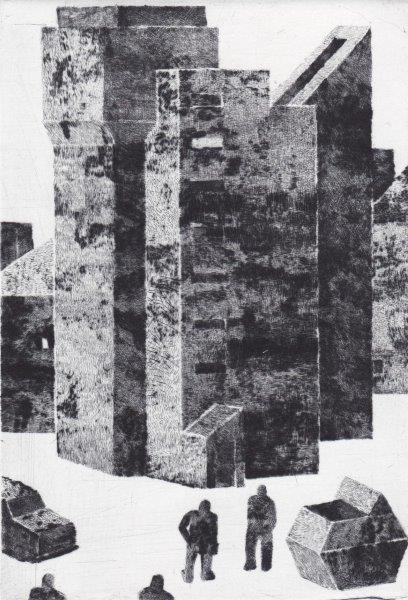

Michael Ottos9 Malerei und Graphik zählt zu jenem berlinisch geprägten kritischen Realismus, der sich durch Sparsamkeit der künstlerischen Mittel, ein kritisches Verhältnis zur Wirklichkeit und Authentizität auszeichnet. Damit steht er in einer Traditionslinie von Gustav Wunderwaldt, Daniel Chodowiecki, über Franz Krüger, Adolph Menzel, Max Liebermann, einer Traditionslinie, die sich auch im geteilten Berlin fortsetzte mit Werner Heldt, Michael Otto oder Hans Stein etwa auf der einen und Herbert Tucholski, Arno Mohr, Klaus Magnus, Konrad Knebel und Manfred Butzmann auf der anderen Seite. Es ist auch eine Sicht auf die Stadt, wie sie Werner Hegemann in seinem 1930 erschienenen und 1933 von den Nazis verbrannten Buch „Das steinerne Berlin“ beschreibt: „Jede Stadt ist der steinerne, aber genaue und untrügliche Ausdruck der geistigen Kräfte, die im Laufe der Jahrhunderte ihren Bau, Stein auf Stein, zusammenfügten.“10

In Michael Ottos magischen Stadtbildern, die zum Teil an die Phantastik der Pittura metafisica und den kühlen Stil der Neuen Sachlichkeit anklingen, treten uns immer wieder Mauern und Wände als beherrschende Elemente entgegen – in Giebelwänden, Fassaden der Berliner Häuser der Gründer- und Neuzeit, an Stadtautobahnen, S-Bahn-Unterführungen, in und an Abbruchhäusern, um Friedhöfe, einzeln, frontal steil aufragend als massige Größe, nüchtern und doch auch wieder malerisch mit den Schatten, die sie werfen, Mauern nie als pure Architektur, sondern als dokumentarische, ästhetische, graphische und malerische Momente und Werte, die einander durchdringen und miteinander verschmelzen – unbelebte, erstarrte Architektur. Dabei werden die Häuser betont kubisch aufgefasst in einer extrem reduzierten minimalistischen Formensprache, wie auch die in die Stadtlandschaften integrierten Gegenstände, Bauwagen, Autos, Container, und zunehmend auch Menschen, additiv, aber vereinzelt, skulptural erstarrt eingefügt. Diese erscheinen statisch, wie in der Erde verwurzelt. Michael Otto abstrahiert seine einzelnen Motive zu Gestaltzeichen. Erzählt wird eigentlich nichts, es ist keine Prosa, kein Pathos, es ist eine analytische Befragung von Zuständen städtischen Daseins.

Alles, Stadtlandschaft, Häuser, Menschen bilden ein homogenes Ganzes, mit einer Stimmung voller Ruhe und Melancholie, aber auch von einer bleiernen Schwere, angesiedelt zwischen Realität und Fiktion, in denen Harmonie und Konflikt unausgesprochen vorhanden sind, wie in seiner Kaltnadelradierung für diese Mappe „Kraftwagen, Mensch, Container, Haus“. Durch zarteste Strichlagen erreicht der Künstler eine sensible innere Bewegtheit der Motivkörper mit einer geheimnisvollen Spannung, in einer Klarheit, die dennoch Atmosphäre hat. Über diesen ganz in Grau gebauten Welten seiner Graphik liegen eine eigentümliche Weite und inspirierende Ruhe voller Einsamkeit und Melancholie, die dem Betrachter Raum lässt für eigene Deutungen und Imaginationen.

Hans Stein

In der Malerei und Graphik von Hans Stein11 ist die Stadt Berlin wie bei Michael Otto ein dominantes Motiv. Damit steht auch er in der Tradition der Berliner Stadtlandschaft. Bei ihm ist es allerdings die verborgene Dynamik dieser Stadt, mit Verfall, Vergehen, aber auch mit dem ständigen Aufbruch, der Veränderung, der er in diffizilen Lithographien und mit energischer Stilistik und kräftiger Farbgebung in der Malerei nachspürt. Dabei ist er ganz der gesehenen Realität verpflichtet. Auch er steht wie Augustinski und Schlangenbader in der Tradition des Expressionismus. In diesen Bildern verbindet er die Motivik des Berliner Realismus mit einer expressiven Farbigkeit. Dabei ist er in der Malerei ein Magier der Farbe bis zu hypnotischer Wirkung. Indem er die Stimmung in seinen Bildern durch die Farbe unterstützt, werden diese noch dramatischer: Das Orange des Berliner Abendhimmels spitzt er im Signalrot zu oder der Einsatz von Weiß, Blau-Grün und Gelb in seinen Holocaust-Bildern verleiht diesen eine bleierne Atmosphäre. Immer sind die Arbeiten tages- und jahreszeitlich bestimmt, oft kommen gewittrige, zwielichtige hinzu zu abendlichen, nächtlichen Stimmungen, die in seinen Bildern eine eigenwillige Spannung erzeugen, noch gesteigert durch den Einsatz von Komplementärfarben.

Immer wieder setzt er auch markante Bauwerke Berlins topographisch genau ins Bild, nicht aber als Touristenobjekte der schönen Fassaden, sondern als werdendes, gewordenes oder vergehendes Menschenwerk im Aufbau oder Abriss, als dokumentarisches Zeitzeugnis. Im Wechsel von ungewöhnlichen Blickwinkeln, energisch eingesetzten horizontalen, vertikalen und stürzenden Linien und Konturen der Gebäude, Fassaden, immer wieder hoch aufragender Kräne und Bauutensilien entstehen spannungsgeladene Bildwerke mit einer oft bizarren Szenerie. Der Künstler ist dann ganz Dramatiker. Die einzelnen Berlinbilder fügen sich in seinem Werk zu einem Bildpanorama zusammen. Ähnlich wie Hans Baluschek (1870–1935) den Bau der Stadt Berlin in der Gründerzeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dokumentierte, tut dies Hans Stein mit seinen ganz eigenen bildkünstlerischen Mitteln für die Zeit vom 20. zum 21. Jahrhundert.

In seine Farblithographien klingen die Stimmungen der Malerei weiter. In den einfarbigen oder mit sparsamer Farbigkeit ausgeführten Tusche-Kreide-Lithographien sind die Szenen stiller, verhaltener.

Peter Schlangenbader

Unkonventionell und immer wieder formal überraschend präsentiert sich das Werk Peter Schlangenbaders.12 Es bewegt sich von einem expressiven Realismus bis zum zeichenhaften Informel. Seine Malerei steht in der Nachfolge der „Neuen Wilden“, sie entwickelt sich ganz aus der Farbe. Die heftigen Bilder sind von großen expressiven Gesten und einem Stakkato von Pinselschwüngen bestimmt und leben in ihrer Eindringlichkeit von dem Spannungsverhältnis zwischen Farbe und Form.

In der Graphik, den Holz- und Linolschnitten, sind Schlangenbaders Köpfe, Figuren und Figurationen dynamisch und wuchtig bis witzig-grotesk, gefüllt mit herumschwirrenden, in sich verschränkten, verspannten und verschachtelten Flächen und Linien, mit eingewobenen Symbolen, hart im Kontrast zwischen gedrucktem Motiv und dem Weiß des Papiers. Und dann kann dieses Motiv, der Kopf in seiner Dynamik, die Druckfläche auch schon einmal sprengen, wie in seinem Farblinolschnitt für diese Jubiläumsmappe. Der Künstler bestimmt diesen Kopf für einen Bewohner des interstellaren Planeten „ORYÜ“. Ähnlichkeiten mit den Bewohnern unseres Planeten sind nicht ausgeschlossen, sogar wahrscheinlich. Damit werden diese Darstellungen universell, vieldeutig. Oder, wie der Künstler selbst sagt, ist es das „Portrait eines interstellaren Wesens, jedoch mit irdischem Bezug: Herrscher-Antlitz, bigott päpstlich/inquisitorisch, herrschaftlich-diktatorisch, oder auch wissenschaftlich-ehrenhaft, gebildet humorvoll/grausam. Es ist nicht genau definiert, aber dieses Wesen zeigt Anleihen von Eigenschaften, die als universell gesehen werden können.“ Die „Porträts“ werden entindividualisiert bis zum neutralen, androgynen Wesen, werden so zu Chiffren.

Vor allem in der Graphik fühlt Peter Schlangenbader sich an keinen Stil gebunden. Seine Figuren und Köpfe sind vom Kubismus, der Pop-Art, dem Comic oder der Street-Art inspiriert und bewegen sich in der Tradition zwischen Picasso und Keith Haring. In seinen Gestaltzeichen bleibt er betont spontan-phantastisch bis skurril-naiv. Dann werden sie zu Zeichen und Metaphern für den modernen Menschen, versteckt und verrätselt. Peter Schlangenbader thematisiert unter anderem Erotik, Sexualität, Gewalt, Religion, Glaube, Tod – radikal, unkonventionell, wild, indem er Symbole dafür ohne Tabu verwendet und gegeneinanderstellt. In ihrer Vereinzelung und einem scheinbaren Durcheinander sind Schlangenbaders Bildgestaltungen sicher auch inspiriert durch den Dadaismus (mit seinen Gestaltungsmitteln des Zufalls oder der collagehaften Bildstruktur).

In der Anonymität seiner Figuren und dieser geheimnisvollen wilden Welt der Zeichen hebt er seine Bildaussagen auf eine höhere Stufe der Verallgemeinerung. In der Entindividualisierung sind die Figurationen zwar anonym, bleiben aber niemals im Vagen, sondern benennen Gefühle, Stimmungen und Haltungen.

Berliner Stadtbilder

175 Jahre wird dieser älteste europäische Künstlerverein. In ihm sind noch immer mehr Berliner KünstlerInnen organisiert als in anderen KünstlerInnenvereinen an diesem Ort. Berliner KünstlerInnen kommen von überallher – wie die sieben, die diese Mappe schufen. Sie kommen aus Dresden in Sachsen, aus Kirchheim in Baden-Württemberg, aus Nordhausen im Harz, aus Luckenwalde aus dem Umland, aus Dessau in Sachsen-Anhalt und zwei kommen tatsächlich aus Berlin. In ihren Werken, auch in den Graphiken dieser Mappe, reflektieren sie die Facetten dieser widersprüchlichen Stadt. In gewissem Sinne ist es eine Graphikmappe über Berlin geworden. Diese Stadt ist die Stadt der Zugezogenen, auch Rucksack- oder Wahlberliner genannt – Hugenotten und Juden kamen ab dem 17. Jahrhundert, nach Westberlin kamen die Wehrdienstverweigerer, KünstlerInnen (siehe oben) und Arbeitssuchende, Gut-Bürgerliche und Alternative … Viele von ihnen wurden und werden BewohnerInnen auf immer oder auf Zeit. Und heute kommen auch – mehr noch als in früheren Zeiten – Touristen und Flüchtlinge.

Ihr Strömen, tagtägliches Hasten betrachtet Andrea Streit aus der Vogelperspektive. Manchmal, wie zufällig treffen sich einzelne Menschen in einer Umarmung, ebenfalls von oben gesehen, in umschlungener Intimität inmitten der Anonymität der Großstadt, einer Stadt, die sich großartig wähnt und die doch beim genaueren Hinsehen (von oben) schrumpft, wenn sie oft kleinkariert, ja kleingeistig agiert und oft mit dieser Furcht von gefühlter Gewalt, in der Schutz zum Exzess werden kann, wie in Tine Schumanns Bildern aufgezeigt.

Berlin ist die Stadt, in der das biedere konservativ-bürgerliche Element, auch über Jahrzehnte versinnbildlicht von dem „Verein Berliner Künstler“, immer wieder und oft sehr heftig auf revolutionäre oder anarchische Bewegungen trifft. Diese anarchische Seite mit ihrem pulsierenden Chaos und ihren exzentrischen Gestalten findet man in den Graphiken Peter Schlangenbaders.

Gerade bildende KünstlerInnen waren und sind es, die immer wieder diese Stadt abgebildet, ihre wenigen erhaltenen gewachsenen Elemente und ihr zerschundenes Antlitz, hervorgerufen durch Bomben und Verfallenlassen, analysiert haben. Zwei Weltkriege hatten hier ihren Ausgangspunkt und die 40jährige deutsche Teilung wurde in der „Berliner Mauer“ am sinnfälligsten. Nostalgie und Bewahrung zeigt sich in ihren Bildern, aber mehr noch eine Unzufriedenheit mit und an einer künstlichen Stadt, die immer wieder von einer Welle der Umgestaltung, der Bauwut überrollt wird. Die Eintönigkeit der Gebäude und Mauern, der gesamten Architektur, dieses Konglomerat von Stilen, Auffassungen und Einfallslosigkeiten, Abrissbirnen und Lückenfüllern bleibt. Das Stadtschicksal Berlins besteht darin, „immerfort zu werden und niemals zu sein“, stellte der Kunsthistoriker Karl Scheffler (1869–1951) schon 1910 fest.13 Deshalb hat das Stadtbild hier eine besondere Tradition. In dieser Tradition stehen Michael Otto und Hans Stein. Beide zeigen zwei gegensätzliche Aspekte dieser spröden Poesie des Berliner Stadtbildes.

Michael Otto überzieht seine archaisch anmutenden, stillen graphischen Stadtbilder mit einer leisen Melancholie, die sich wie Raureif der Geschichte über die Stadt gelegt hat und die in ihrer Symbolträchtigkeit ins Allgemeingültige überhöht wird, während Hans Stein dem Werden und Vergehen, dem ständigen zwanghaften Aufbruch dieser Stadt im Konkreten von Ort, Zeit und Handlung nachspürt. So zeigt er in seinem Mappenblatt „Berlin, ‛Baustelle Schloß’“ den Wiederaufbau eines alten Bauwerkes als Neubau hinter alter Fassade und damit den Wechsel vom monarchischen Herrschaftsgebäude zu einem modernen Kulturtempel. Solch ein Bild dokumentiert den ganzen Anachronismus und das ganze Dilemma des berlinischen Stadtbaus. Oder wie es Walter Mehring formulierte: „Da habt ihr mich! Die Großstadt: Neue Zeit! Neue Zeit! Neue Zeit“.14 Auch wenn diese neue Zeit Altes fortschreibt.

Was aber wäre Berlin ohne jene geheimnisvolle, rätselhafte und anrüchige Seite, jene Welt, in der etwa ein Franz Biberkopf aus Döblins Roman lebte, agierte und scheiterte, mit ihren Kaschemmen, Kneipen und Cafés. Michael Augustinski hat immer Nachtcafés, Kasinos und Zirkusse radiert, wenn auch mehr aus einer randberlinischen Atmosphäre heraus. Es sind keine bestimmten Lokalitäten, eher die Zusammenfassung verschiedenster Eindrücke.

Nur Claudia Hartwig scheint mit ihren „Lachenden Wogen“ nicht in dieses Bild zu passen. Und doch, vielleicht nicht so gemeint, aber man kann es so sehen – jedes Kunstwerk verselbstständigt sich in seinen Interpretationsmöglichkeiten –, bringt sie das phantastische Element in diese „Stadtansichten“ ein. Berlin ist auf Sand gebaut in Urstromtälern, die einst von Eis bedeckt waren. Geblieben ist der Fluss, der mit Kanälen die Stadt durchzieht, und geblieben sind die Seen. „Berlin am Meer“ nennt schon der Berliner Künstler Werner Heldt (1904–1954) eine Bilderserie, die er nach seiner Rückkehr aus dem Exil ins zerstörte Berlin malte, mit Berliner Höfen und Fensterausblicken. Bäcker nennen heute ihre Geschäfte „Brot & Mehr“, auch andere BetreiberInnen fügen das „Mehr“ in den eigentlichen Geschäftsnamen ein, eine Assoziation von „mehr“ wie „Weiteres“ bis Meer wie Wasser, Weite, Romantik, Sehnsucht. Claudia Hartwigs Woge fügt sich in dieses Bild ein und sie bringt mit ihrem Blatt im Konzert der KünstlerkollegInnen den heiteren Aspekt der Stadt Berlin ein. Eine gewisse Leichtigkeit hat diese Stadt auch immer ausgezeichnet, sei es in der Schnoddrigkeit des Urberliners, der Boheme der Künstlerkolonien oder dem Lebensgefühl von Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten, die inzwischen hier heimisch sind und das Leben bereichern. Diese Leichtigkeit hat vielleicht sogar zugenommen, gegen alle Bedrängtheit, den Skeptizismus und das Bedenkenträgertum. Sie begegnet einem mehr denn je auf den Fanmeilen, bei den lagernden Menschengruppen auf den Grünflächen und in den Cafés, die sich ins Freie, auf den Bürgersteigen bis an die stark befahrenen Straßen ausbreiten, trotz Lärm und Gestank, und ja, auch trotz Kälte.

Berlin ist die immerwährende Baustelle, ein ständiges Werden, und damit ein ständiges Versprechen, sie ist wie eine Sphinx unter den Städten – das macht die Enttäuschung an ihr, aber auch ihre Spannung aus.

Die Graphikmappe zeigt sicher nicht den, aber einen Querschnitt der künstlerischen Ausdruckskraft des „Vereins Berliner Künstler“ auf dem Gebiet der Druckgraphik, der von den konservativen, traditionellen Darstellungsformen der realistischen Auffassung bis zur gegenstandslosen Bildlösung reicht.

Die Ausstellung „7 schaben kratzen stechen“ vom 4. bis zum 21. Februar in der Galerie des VBK präsentierte die „Jubiläumsmappe – 175. Geburtstag Verein Berliner Künstler“ erstmalig der Öffentlichkeit. Vom 9. November 2016 bis zum 6. Januar 2017 sind die Graphiken der Mappe erneut in der Ausstellung „Ausblick: Gegenwart“ in der Galerie Ratskeller in Berlin Lichtenberg (ratskeller – Galerie für zeitgenössische Kunst, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin, www.kultur-in-lichtenberg.de), neben weiteren Arbeiten der sieben beteiligten KünstlerInnen zum Thema der Ausstellung zu sehen.

Dieser Text ist die erweiterte, überarbeitete Fassung eines Teils der Einführung zur „Jubiläumsmappe – 175 Jahre Verein Berliner Künstler“, herausgegeben von Andrea Streit, Tine Schumann, Claudia Hartwig, Michael Augustinski, Michael Otto, Peter Schlangenbader und Hans Stein im Februar 2016.

Anmerkungen:

1 Mascha Kaléko in dem Gedicht „Wiedersehen mit Berlin“ (1956 war sie noch einmal in Berlin), in: dies.: Mein Lied geht weiter, Hundert Gedichte, dtv, München 2010, S.83

2 Weitere Informationen zur Mappe unter: http://www.vbk-art.de/index.php/de/id-175-jahre-.html

3 Claudia Hartwig, geboren 1967 in Dresden, studierte von 1982 bis 1984 im Abendstudium an der dortigen Kunstakademie. Nach ihrer Übersiedlung aus der DDR 1984 in die BRD studierte sie von 1994 bis 2001 an der Hochschule der Künste in Berlin. Seit 2003 ist sie Mitglied im VBK. www.claudia-hartwig.de

4 Tine Schumann, 1972 in Kirchheim/Teck geboren, studierte von 1999 bis 2001 Malerei und Grafik an der Fachhochschule für Kunsttherapie in Nürtingen und von 2001 bis 2006 Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Seit 2007 ist sie Mitglied im VBK. www.tine-schumann.de

5 Andrea Streit, 1964 in Nordhausen/Harz geboren, studierte von 1999 bis 2001 an der Freien Kunstschule Berlin. www.a-streit.de

6 In: Georg Heym: Berlin I; in: Berlin, du bist die Stadt, Reclam, Stuttgart, 2011

7 Michael Augustinski, 1946 in Berlin geboren, besuchte ab 1966 den Zeichenzirkel bei Dieter Goltzsche und studierte von 1970 bis 1973 an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung in Stendal, www.vbk-art.de. Seit 2000 ist er Mitglied im VBK.

8 In: Durs Grünbein: Transit Berlin, in: Berlin, du bist die Stadt, Reclam, Stuttgart, 2011

9 Michael Otto, 1938 in Luckenwalde geboren, studierte von 1959 bis 1964 an der Meisterschule für Grafik und Buchgewerbe und an der Hochschule für bildende Kunst in Berlin. Von 1974 bis 2001 lehrte er Gegenständliches Zeichnen und Graphische Techniken an der Berufsfachschule für Foto-, Grafik- und Modedesign des Lette-Vereins Berlin. Seit 1987 ist er Mitglied im VBK. www.vbk-art.de

10 Werner Hegemann (1881–1936): Das steinerne Berlin, Geschichte der größten Mietkasernenstadt der Welt (Bauwelt-Fundamente; 3), 1930; Neuauflage: Vieweg, Braunschweig 1988

11 Hans Stein, 1935 in Dessau geboren, begann seine künstlerische Ausbildung von 1955 bis 1957 bei P.E.M. Albrecht in Dessau und Walter Dötsch in Wolfen. Nach seiner Übersiedlung 1957 nach West-Berlin studierte er bis 1964 an der Hochschule für bildende Kunst in Berlin. Von 1989 bis 2000 war er Lehrbeauftragter an der Hochschule der Künste in Berlin. Seit 1967 ist er Mitglied im VBK. www.hans-stein.de

12 Peter Schlangenbader, 1953 in Berlin geboren, absolvierte von 1973 bis 1975 eine Ausbildung zum Porzellanmaler an der KPM Berlin. Von 1976 bis 1982 studierte er an der Universität der Künste in Berlin. Seit 2002 ist er Mitglied im VBK. www.schlangenbader.de

13 Karl Scheffler: Berlin ein Stadtschicksal, Berlin 1910, Neuauflage Suhrkamp, Berlin 2015

14 In: Walter Mehring: Heimat Berlin; in: Berlin, du bist die Stadt, Reclam, Stuttgart 2011

- Claudia Hartwig, Lachende Wogen. 2016, Farbholzschnitt, 25,8×21,7 cm

- Tine Schumann, rastlos. 2015, Radierung, 21,5×13,5 cm

- Andrea Streit, Der große Aufbruch. 2016, Radierung 14,5×20,0 cm

- Michael Augustinski, Mädchenspaziergang mit Hund. 2016, Aquatinta, Radierung, 16,5 x 20 cm

- Michael Otto, Kraftwagen Mensch Container Haus. 2015, Kaltnadel, 21,5×15,0 cm

- Peter Schlangenbader, ORYÜ. 2015, Farblinolschnitt, 29,5×18,5 cm